أنطون تشيخوف كتب الرواية القصيرة جدًا

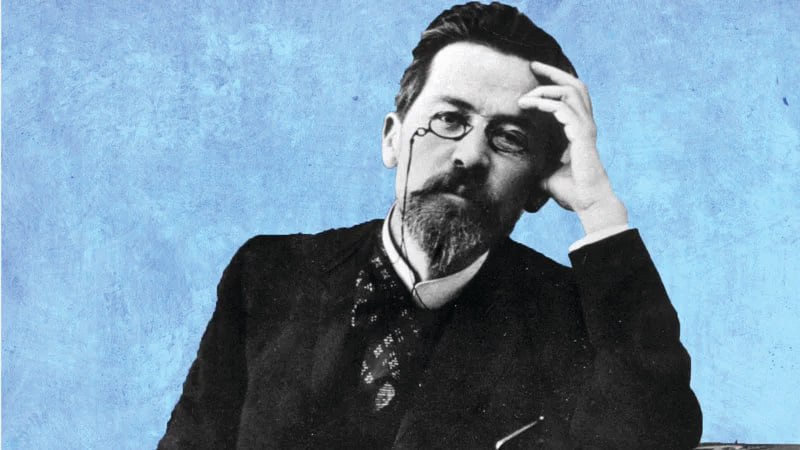

الطبيب والأديب الروسي الكبير أنطون تشيخوف (1860 – 1904) كاتب مسرحي وروائي وقاصّ مذهل، سيبقى خالدًا ليس في الأدب الروسي فحسب، بل في الأدب العالمي أيضًا، على الرغم من عمره القصير الذي لم يتجاوز أربعةً وأربعين عامًا، ومن مرضه المزمن.

وما يعنينا هنا هو كتابته في فن الرواية، إذ أفردت له دار الشروق في القاهرة الجزء الثاني من أعماله الكاملة لرواياته القصيرة. وبعد اطّلاعنا على هذه الروايات وجدنا أن أغلبها تستجيب لما نُطلق عليه اليوم “الرواية القصيرة جدًّا”. غير أنّ المترجم الكبير عادل زعيتر آثر تسميتها “الرواية القصيرة” في ترجمته لأعماله الكاملة (دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى 2009).

إن أنطون تشيخوف يُعَدّ بحقّ من أروع من كتب “الرواية القصيرة جدًّا” وإن لم يُجنِّسها بهذا الاسم. ومن أبرز رواياته التي تندرج ضمن هذا اللون:

١-الراهب الأسود ٢- الفلاحون ٣- في الخور ٤- كاشتايكا ٥- القبلة ٦- الحسناوان ٧- قلادة آنا ٨- المنزل ذو العلية ٩- أيونيتش ١٠- الرجل المعلَّب ١١- حيوية ١٢- اللعوب ١٣- السيدة صاحبة الكلب ١٤- العروس

ولم يزد عدد كلمات كل رواية من هذه الروايات على خمسة آلاف كلمة، وقد تميزت بالاختزال والتكثيف، والابتعاد عن الإسهاب في تعريف المعروف؛ إذ ترك تشيخوف للمتلقي – وهو المؤلف الثاني – حيزًا رحبًا من السرد التخيلي، ليبني صفات الشخصيات والأمكنة وفق ثقافته واطلاعه.

تعددت في هذه الروايات الشخصيات والحوار، كما تنوعت الأمكنة وتغير الزمن. ولسنا بحاجة إلى توصيف جماليات أسلوب تشيخوف السردي، بما فيه من شعرية لافتة وفطنة مميزة في التقاط الثيمات الدقيقة. لقد انشغل، على نحو خاص، برصد تفاصيل الحياة اليومية في المجتمع الروسي في أدق تفاصيلها، بمختلف طبقاته وفئاته الاجتماعية، مسلطًا الضوء على المهمَّشين والفقراء، وعلى المرأة والرجل والطفل والشيخ الكبير، أي على الإنسان العادي والمثقف معًا.

ويسرني أن أؤكد أنني لست أول من كتب الرواية القصيرة جدًّا، لكنني أول من وَسَم رواياته بهذا التوصيف، وأول من نظّر لها. ومع ذلك، فإن تشيخوف – ومن خلال اطلاعي – هو الأكثر شغفًا بكتابتها، وإن لم يُجنِّسها صراحة. فهو قبل كل شيء قاصّ بارع في فن القصة القصيرة، مما يجعل هذا النمط السردي قريبًا إلى نفسه، فضلًا عن كونه كاتب رواية قصيرة ورواية طويلة، ومسرحيًّا مميزًا ترك أثرًا خالدًا في الأدب العالمي.

من أقصر روايات تيشخوف

(الحسنـــــــــــــــاوان)

بيئة قاسية، وجمال أنثوي ساحر، ومفارقة صارخة بين الجمال والقبح.

شاب في المرحلة الثانوية، من منطقة الدون، قرّر السفر بصحبة جدّه إلى مدينة روستوف في شهر أغسطس اللاهب، حيث الريح الحارّة والتراب المتطاير. استقلّا عربة يقودها (كاربو الأوكراني)، الذي كان يلهب الحصان بسوطه حاثًًّا إياه على الإسراع.

في الطريق، نزل الجدّ ضيفًا على عجوز أرمني ثري من أصدقائه، في قرية تُدعى (بخش… صالي). هذا الرجل ذو صفات خلقية كاريكاتيرية كما يصفه تشيخوف، يعيش في دار متواضعة، بسيطة الأثاث، يمرح فيها الذباب بحرية كاملة. ترافقه زوجة عجوز متهالكة، والبيت أشبه بصندوق حجري غير جذّاب.

لكنّ هذا المكان الكئيب يضمّ داخله: الصبية الأرمنية ماشا، حفيدة الأرمني العجوز. فتاة فاتنة الجمال، أسرَت نظرات كل من رآها: بدءًا بالحوذي الأوكراني، مرورًا بالجدّ المسن، وصولًا إلى الصبي نفسه. وقد وصفها الأخير قائلًا: “رأيت قسماتٍ ساحرة لأروع وجه صادفته في حياتي، سواء في يقظتي أو في أحلامي”. ظلّ يتمثّل جسدها بكل تفاصيله، وكل قسمات وجهها وشَعرها الباذخ الجمال. شعرها، وعيناها، وأنفها، وفمها، وعنقها، وصدرها، وحركات جسدها الشاب، جميعها اتّحدت في نغمة هارمونية كاملة، لم تُخطئ الطبيعة فيها خطأً صغيرًا واحدًا.

وكان هذا الكائن الساحر يبدو غريبًا وسط ذلك السكن المتهالك الذي يبعث على الضيق والملل – منفرًا وخانقًا -، كحال السهوب الممتدّة في الطريق. فقد كان والدها الأرمني يحمل ملامح منفّرة: رأس صغير محلوق، حاجبان كثيفان متدليان، أنف معقوف كمنقار طائر، شوارب بيضاء طويلة، وفم واسع تتدلّى منه قصبة تدخين طويلة من خشب الكرز. رأسه بدا ملتصقًا – بصورة غير متقنة – بجذع نحيل أحدب يرتدي حُلّة خيالية.

فكيف نبتت هذه الزهرة الباذخة الجمال، وعاشت وبثّت عطرها وسط هذا المشهد القبيح؟ نعم، إنّ ماشا تجسيد للأنوثة والرقة والجمال الفائق، برهان حيّ على أنّ الطبيعة ليست عادلة دائمًا في توزيع سمات الجمال والقبح. فهي تمنح بعض الأشخاص – أو الأمكنة – كل حنكتها في صياغة الجمال والكمال، بينما تبخل على آخرين بالقليل من الوسامة أو حتى بشيء من القبول.

يعرض تشيخوف للقارئ، وبخاصة العراقي، طريقة درس الحبوب في روسيا في ذلك الزمن. كانت الخيل تُرصّ جنبًا إلى جنب لتدور حول بيدر الحبوب دورانًا مستمرًا حول مركز الدائرة، بينما يتبعها رجل مكلَّف بحَثِّها على مواصلة السير. وفي مواسم الحصاد تنتشر هذه البيادر وصفوف الخيل، وبجانبها تتم عملية التصفية أو ما يُسمّى بذَرْي الحبوب، حيث تُذرَى في الهواء بالمذراة لتُفصل عن التبن.

إنها ممارسة سنوية مدهشة تحمل شيئًا من الاحتفال، إذ يتعاقب فيها الحصاد، والقطاف، والجمع، والنقل، والدرس، والتصفية، ثم الخزن. وهذه الطقوس – شبه الاحتفالية – ليست غريبة على القارئ العراقي، فقد ظلّت تجري عندنا حتى نهاية ستينيات القرن العشرين. لكن في العراق كانت الحمير تُستخدم بدل الخيل لدرس محاصيل الشلب والحنطة والشعير. وكان المشهد أشبه بكرنفال صيفي أو شتوي، يحتفل فيه المزارعون والفلاحون بحصيلة جهدهم خلال الموسم. غير أنّ التقنية الحديثة غزت الحياة، فأزاحت هذه الطقوس جانبًا، (الحصاد والدرس والتصفية والنقل)، وبقي الكثيرون ممّن عاشوا تلك الأجواء والفعاليات يتحسرون على رحيلها، ولكن هيهات، فللتقنية أحكامها.

وبعد استراحة قصيرة، وقبل أن تشبع العيون من هذا الجمال المتحرّك الساحر، حان موعد الرحيل. كانت النظرات ما تزال معلّقة بماشا، وكأنها لا تريد الفكاك من سحرها. بدا الشاب كأنه موعود بلقاءات متكررة مع الجمال الصارخ وسط المظاهر العادية، إن لم نقل وسط مظاهر القبح أو اللامبالاة.

فعند محطة القطار في روستوف، وقفت فتاة روسية ذات شعر باذخ الجمال، أضفى على جسدها بهاءً وسحرًا وجاذبية أخّاذة لفتت أنظار الجميع، ومن بينهم ضابط المدفعية صديق الشاب المسافر. عندها استُحضرت صورة ماشا الأرمنية الساحرة. كان الضابط يحدس أنّ عامل التلغراف، ذو الشعر الأحمر غير الجذّاب، يعشق هذه الفتاة في صمت. أمّا المحصّل الكهل فكان يبدو وكأنه يندب حظه، ويتمنى لو كانت هذه الفاتنة من نصيبه.

تحرك القطار، فجرّ معه أجساد الناس جَرًّا، كأنه ينتزعهم عنوة من جمال الفتاة، ليواصلوا سفرهم على مضض. غابت الشمس، وزحف القطار طاويًا الزمن، مفارقًا بين الجميلة وبين أمنيات وتأوّهات المسافرين من الرجال.

بهذه الرائعة، يكشف لنا تشيخوف عجائب الخلق والطبيعة، ويعرض صورًا متقابلة للجمال والقبح، والشباب والكهولة، وحفريات السنين، وأحلامًا ضائعة وأمنيات طواها الزمان، كما يطوي القطار المسافات من محطة إلى أخرى.