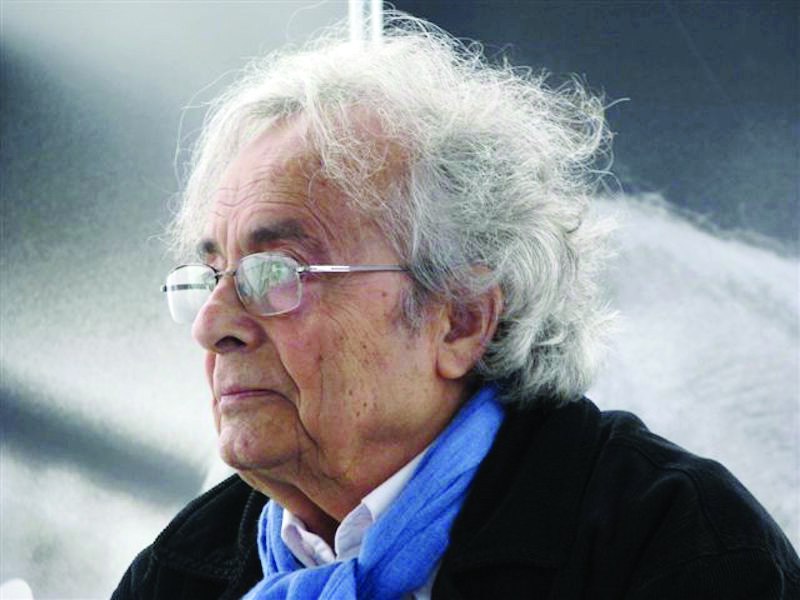

العالم في مرايا أدونيس

كلما أعدت قراءة شعر أدونيس إلا وقفزت إلى ذهني كلمات بعينها. تتردّد داخل النص وكأنها أقفال موسيقية لضبط الإيقاع. أصبحت قراءتي لنصوص أدونيس الشعرية تنضبط بها ونَفَسِي لا يتوقف إلا عند هذه الكلمات. ولكنني وأنا أعيد القراءة مرات ومرات، في صمت تارة، بصوت خفيض تارة أخرى، وعال مرات عدة، أو الاستماع إلى الشاعر وهو يلقيها، جعلني أُرَكِّبُ القصائد بشكل خاص بي. أعترف أنني لا أتقن تحليل القصائد من خلال الصنعة والحرفة الشعرية. فهذا باب يتقنه نقاد الأدب. بابي الوحيدُ هو الفلسفة التي علمتني أن المعرفة لا تتأتى بالهجوم على الإبداع، بل تُمْنَحُ في العلاقة المُلْتبِسة، علاقة الغواية المتبادلة بين العمل الإبداعي والقارئ. وبالحديث عن الغواية نتحدث عن الحُبِّ. وفي باب الحب تحضر إمكانية الهجران، والتبرم، والانسحاب، والانسداد. كما تحضر إمكانية خيبات الأمل (les déceptions).

يحدث هذا بالنسبة لجميع ألوان الإبداع: الموسيقى، العمل الفني (التشكيلي)، الرقص، السينما، الرواية وبالطبع الشعر. الشعر كالنصوص المقدسة. لذا فنحن نكفر ببعض الشعراء وشعرهم (كما نكفر بالأنبياء) وببعض القصائد وببعض النصوص ونمضي زمنا طويلا وقد رميناها في صحراء النسيان ثم تعود فجأة، ودون سابق إنذار، فتغمرنا. ينفتح الجسد ويفسح لها مسالك في النفس فكأنها تسقي أرضا جفت وأصابها القحط. تَيْنَعُ الأحاسيس ونكتشف من جديد تلك الكلمات وكأن الشاعر كتبها لتوه. تصبح العلاقة علاقة صوفية وليست علاقة عقدية مبنية على النهي والأمر. على الجمال وليس على الأخلاق.

******

قد يحدث، وأنت شاب، أن تكون معجبا بشاعر ما فتقتني كل دواوينه وتحاول في قراءتك الشمولية لها أن تفهم كل شيء وتضعه في جملة أو جملتين؛ في خانة تسعفك في سجالاتك السياسة أو الجمالية أو العقدية، فَتَفْشَلْ. تحاول أن تُخْضِعَهَا لفهمك النهائي الذي نهلته من ثقافتك الإيديولوجية واللاهوتية؛ تظن أن الشعر خطاب يسير في اتجاه أفقي مسجون داخل معنى واحد، تحاول هكذا قراءة الشعر، فَتَفْشَلْ. لكن حبك العارم للقصيدة لا يجد له تفسيرا، فتعيش نوعا من العصابية، تهجم على وجهك في المرآة وتنهي علاقتك بالقصيدة. وتنسى القصيدة، لكن لاوعيك لا ينسى وإنما يُحَوِّلُ الوِجْهة ويضع الأشياء في زمن الانتظار.

******

أنا قارئٌ متواضعٌ لأدونيس، أعني أدونيس الشاعر. قرأت أدونيس المفكر واعتبرت أن لدي ملاحظات، ولكنني تصورتها بعيدا عن شعره. شعره له سلطة على كلماتي. لا علاقة لما أكتب بشعر أدونيس لكنني اكتب، وهذا اعتقاد ربما يكون خاطئا، أكتب وأنا أحاول أن أتميز عن لغته. كنت وضعت خطا فاصلا بين شعره وفكره، لكنني كنت كلما أعدت القراءة أجدني داخل لجة الفكر؛ فيفشل مشروعي الإقصائي.

******

أتقدم إذاً في ولوج النص. أول انطباع يتكون لدي من خلال القصائد المتناثرة التي أقرأها وفق مبدأ العشق ودون ترتيب هو: ”وكأن دمارا ما أصاب الأرض وأتى على كل شيء”. ثم تظهر صورة الشاعر وكأنه فوق جبل أو مرتفع ينظر إلى الوهاد القفرة. يبدو وكأنه يلقي قصيدة أو يعاتب الآلهة:

”أسافر في قطار النوم واليقظة،

في اختلاجه الذاهب نحو الموت آتيا من الطفولة،

في الحركة التي تتسارع بين عجلاته وترتخي وتتشنّج وتهبط” (كتاب التحولات)

يبدو الشاعر وكأنه قرّر هجر هذا العالم الذي لا يستحق أن يقيم الشُّعَرَاءُ فيه. السفر من عادة الأنبياء أيضا. إنهم يهجرون أوطانهم قبل أن يعودوا. لابد لكل نبي أن يسافر، أن يهجر وطنه. لكن الفرق بين النبي والشاعر هو أن الأول لا يعدو أن يكون بوقا ينفخ فيه الملأ الأعلى (أو هكذا يقال) لكي يوصل أمره لسكان الأرض أو قبيلة النبي؛ بينما الشاعر يتحدث انطلاقا من نفسه أو قُلْ عن نفسه وليس عن غيرها.

كل كلمة تصدر عن الفنان (الشاعر هنا) هي جزء من صورته الشخصية (Autoportrait). قد يتلاعب بالضمائر وبقواعد الصرف لكن الصور الثاوية في لاوعيه تتكثف في صُورَةٍ واحِدَةٍ هي صورتُهُ. فكلما قال هُوَ أو أَنْتَ إلا وكانت في الواقع أَنَا. سواء أقر بذلك أم لا. من هنا المرآة. لأن ما يأتي به الشعر من النبع الأول من العين الخطرة لم يشاركه في انتزاعه من تلك العين أحد. لا يروي ولا يحكي عن شيء سبق له أن عرفه إنه لا يحكي إلا تَجْرِبَتَهُ التي عاشها بين اليقظة والحلم وأكاد أجزم أن الشاعر ينسى أصل الحكاية من البداية.

لذا لا يعود الشاعر إلى أرضه وذويه، إنه يسافر. إنه ينقطع عن الجذر ولا يعود لأنه أصلا لن يصل.

”أنقطع أنفصل، أنفصم

أختبئ تحت شفتي،

بعيدا، بعيدا، بعيدا

في الضوء في الظلامْ

في الصمت في الذهولْ

في لغة تغير الكلامْ

في مطر يغير الفصولْ

في الظمأ الجامع والسير بلا وصولْ” (كتاب التحولات)

يؤكد الشاعر على حركات السكون وكأنه يريد أن يصور حركات قدميه وهي تدق الأرض. أنا ذاهب، وكأني به يقول، ”حيث لا إله ولا بشر حيث لاجنّ ولا حيّ”. دائم السفر ويستحيل عليه الرجوع.

”أضعنا طريق الرجوع” (كتاب التحولات ص 18)

******

يقيم الشاعر إذاً بعيدا، بعيدا، بعيدا، في الضوء في الظلام (…) وفي السير بلا وصول (…). يحدد الشاعر مكان إقامته. إنه يقيم فيما يشبه العدم. النور المطلق أو الظلام المطلق سيان. حيث لا أثر، ولا ذاكرة، ولا علم، ولا معرفة. إنه كالفنان الذي يؤسس عمله على لون واحد: لا أثر لا نتوء ولا شيء يوقف البصر في انسيابه. والعين لا ترى شيئا، بل تنتابها فقط رعشة اللاينقال. هكذا هو الشعر وأنا أقرأ أو أنصت لأدونيس. في غمرة القراءة والإنصات يتبدد الضباب في الفترة التي يلج فيها النور الظلمة وتلج الظلمة النور، في ذلك البرزخ تظهر آثار أو ما يشبهها، وحدهم القراء (المتنبهون) يقتفون تلك الآثار التي تظهر وتختفي بفعل تفاعل النور والظلمة. تتناثر تلك الآثار على شكل كلمات ويتردد صداها من وراء حُجُبٍ. لا يصل الناس منها إلا نتفٌ على شكل ومضات. وكأني بها ما يصفه الغزالي في مشكاة الأنوار وعلاقة العارف الصوفي باللوح المحفوظ. المعرفة الصوفية كما تَذَوُّقُ الشعر لا يتمان إلا بالصبر. أن تقرا الشعر وتعاود قراءته وتنتظر أن يأتيك مِنْهُ قَبَسٌ وأنت بين اليقظة والنوم. كذلك هي الكلمات التي يصلنا صداها من خلال تلك الفجوات التي تتخلل حشرجة الشاعر (هنا أدونيس) وهو يلقي شعره.

القبس والنتف والومضات لا تتأتى بالكلمات، بل من الفراغات بين الكلمات. الكلمات منحوتات لا يمكنك فهمها بالهجوم عليها وتكسيرها (يقولون في النقد اليوم؛ تفكيكها). ولا يمكنك ذلك لأنها صَمَدِيَّةٌ. وبهذا المعنى يمكننا أن نفهم قول هولدرلين من أن الشاعر يؤسس ما يدوم.

******

الشاعر يؤسس ما يدوم والدائم هو الصلب الصِّمَدُ. والصمدُ الذي لا جوف له كباقي الخلائق التي تمتلئ وتنفرغ لكي تدوم. الصمد لا يتأثر أي أنه لا يبلى ومن هنا دوامه. الكلمة أو الصورة في شعر أدونيس تشير إلى التحول (métamorphose) لكنها لا تتحول هي ذاتها. لذا فهي ليست لا رَنَّانةٌ ولا بَرَّاقةٌ. إنها لا تغوي، ليست فيها تلاوين…. صَمَدِيَّةُ الحروف التي تتحول إلى رموز خصوصا عندما يقرأ الشاعر قصيدته. لا نعرف ونحن نستمع إليه هل نهتم بالحروف وموسيقاها أو الكلمات ومعانيها؟ كأن الكلمات نُصُبٌ. لا يمكن للكلمة الصمدية أن تتحول لأنها هي المبتدأ والمنتهى. لذا ترى الخطابات الدينية تسارع لاحتوائها ونَسَبِهَا إلى قوة خارقة متعالية. يحدث هذا في كل التجارب الدينية. الكلمة الصمدية ليست متعددة هي تُشِعُّ فقط، هي تشع على الدوام، ومن فاز بالتقاط قَبَسٍ من شعاعها يحوله إلى قول وإلى كلام. تمر الحياة وتبقى الكلمة الصمدية أبدية.

في ترجمته لهذا المقطع من قصيدة “كيمياء السعادة”:

”في الشفاه اليتيمة في ظلها الجريحْ

زهرة الكيمياء القديمة.”

اضطر المترجم الفرنسي إلى إضافة كلمات توضيحية وضعها بين الكلمات الصمدية: أضاف فِعْلَ ”تَعِيشُ خالدةٌ” زهرة الكيمياء، ليوضح كلام الشاعر. السكن في الشعر هو السكن في الفروق بين الكلمات الصمدية. وكأني بالشعر يبني السكن لكنه يعيش في العراء. إنه دائم الترحال ودائم الخروج عن اللغة ”وخارج الصيغ-الشكل…”(كتاب التحولات). والمترجم الفرنسي يبدو لي أنه أغلق تلك الفتحات التي يمكن للقراءة أن تتسلل منها لتسكن المعنى. ولكن لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ. إنها لغة الشاعر. فالتنهيدة أو الرقصة أو النغمة الصادرة عن حنجرة عريقة بدئيه، لا يمكن لِأَيٍّ تَقْليدُها.

******

يبني لنا الشاعر حيث نقيم، لكنه يسكن في العراء، العراء الذي يلفه النور والظلمة. لذا يبدو الشاعر وكأنه يعيش في مغارة لا يبرحها إلا للنزول إلى السِّهابِ لإعادة تركيب الكون.

كيف يتأتى للإنسان أن يسكن في الشعر؟ من الغريب أن اللغة العربية تتحدث عن الشعر بالبيت والمنزلة. والسكن داخل اللغة بَدَهِيٌّ، إذ لا يمكن لإنسان أن يعيش خارج لغةٍ ما وإلاَّ ضل السبيل وأصيب بالجنون. السكن هو التدثر والتغطي برداء الوجود، واللغة هي هذا الرداء. إذ لا يمكن لموجود أن يعيش وجوده إذا لم يعبر عنه.

نسكن الدار والقرية والمدينة والبلد، نسكن في الشرق وفي الغرب وفي الشمال والجنوب. سكننا يحدد وجودنا وكيفية تعاملنا مع عناصر الطبيعة.

السكن في اللغة اللاتينية له نفس الجذر في اللباس (abito). أنْ تسكن يعني أن تلبسَ، ولعل اللباس هو من بين أول المساكن التي اختلقها الإنسان حيث نزع عنه جلد الحيوان واستعاض عنه بلباس مصنوع من جلد الحيوانات نفسها التي كان يصطادها؛ أي أن الإنسان انتقل من الحيوانية إلى الوجود الإنساني. يمنحننا الشاعر سكنا ويعيش هو في المغارة كالكائن المتوحش الذي لا يبرح الظلمة والنور إلا عندما يحس أن العالم على حافة الانهيار.

******

الساكنون في الشعر هم وحدهم من يسمع صوت الشاعر أو من يلتقط القبسَ من إشعاع كلماته. هم وحدهم يرون العالم وهو يعيد تركيبه بفعل صوت الشاعر. وماذا يقول صوت الشاعر؟ ومن أين له بهذا القول؟

******

المرآة

المرآة هي الغرق في الوجه العزيز، هي تعدد الأشياء وهي الوَفْرَةُ. المرآة هي الشبيه أو هي الأنا، أنا الرائي أو أنا الناظر لوجهه فيها. والناظر المتباهي بصورته في المرآة مذموم لأن الأخلاق حولت هُيامَ نرسيس بوجهه وبصورته وبذاته إلى رذيلة وأعْلت مِن الحَطِّ من شأن الذات وجعلت منه فضيلة. ويلتقي الفكر اليوناني أو على الأقل في جزء منه مع الديانات التوحيدية التي تلح على قهر الأنا وإخضاعها إلى سلطة أعلى. قهر النفس الأمَّارة بالسوء والإعلاء من شأن النفس المطمئنة القنوعة بما أوتيت. لذا تترد كثيرا عند المسلمين عبارة ”أعود بالله من قَوْلِ أنا” وكأن قائلها يتبرأ من جريرة الإعجاب بالنفس..

تعتبر المرآة عند أفلاطون مخادعة لا يمكن تصديقها إنها تصنع الكذب والسيمولاكر… تستعمل المرآة في السحر أيضا. في الأرياف المغربية، إذا عزم شاب على طلب فتاة للزواج وتمنعت، فإن بإمكانه أن يذهب عند من يكتب له تميمية أو تعويذة على مرآتين صغيرتين وعلى الشاب أن يضعهما على طريق الفتاة فإذا هي مرت بينهما يأخذهما ويلفهما في قطعة ثوب، ويرميهما في بئر. فإذا حدث هذا فإنها ستهيم فيه حبا. للمرآة إذن سلطة رهيبة. إنها تعطي الإحساس بالإعجاب بالنفس، ذات الإحساس الذي يمكن أن يتحول إلى مزاحمة للسلط كلها: الدينية والسياسية والقبلية. المرآة تجعل الإنسان يعي فَرْدِيِّتَهُ وتَفَرُّدَهُ وإذن حريته؛ لذا تتكالب عليها الأخلاق والعقائد والتربية القبلية.

******

لكن مرايا أدونيس تختلف:

ثم إذ تسقط الينابيع في صدري،

وترخي أزرارها وتنام

أوقظ الماء والمرايا،

وأجلو مثلها، صفحة الرؤى، وأنام.

من شجرة الليل والنهار (التحولات، ص 11)

في اللغة اللاتينية يعني فعل (mirare)، الذي يأتي منه اسم (miroir) المرآة، النظر بدهشة. والصورة في المرآة يُعْتَقَدُ أنها تعكس صورة روح من يرى وجهه فيها. تتكرر المرايا وتتعدد في شعر أدونيس ومن خلال وجهه يرى العالم بدهشة متجددة. الدهشة تلازم الفلسفة وسؤال الوجود.

تضعنا هذه التركيبة في حيرة. لا تنفجر الينابيع، بل تسقط. من أين؟ لا ندري لكنها تسقط وترخي أزرارها وتنام في صدر الشاعر. لنترك الاستعارة الجميلة التي يلبسها أدونيس لهذه المسرحية الجميلة ونهتم بالمعنى. لا بد وأن نجد جوابا للسؤال الذي فرض نفسه على القراءة. من أين تسقط الينابيع؟ من المفروض أن تنفجر الينابيع من باطن الجبل وتسيل نحو السهول. لكنها هنا تَسَّاقَطُ في صدر الشاعر.

يبدو لي أننا لن نفهم هذه الصورة الا إذا فهمنا آخر الوحدة. ”أوقظ الماء والمرايا، وأجلو مثلها، صفحة الرؤى، وأنام”. كل هذا المشهد وتعبئة الينابيع الجارفة وتَحَمُّلِ سكناها داخل الصدر، ليجلو الشاعر صفحة الرؤى. ما الذي يوجد في تلك الصفحة ياترى؟ أو بالأحرى لماذا يجلوها الشاعر وينام ويتركها لحالها؟

أظن أنه لابد وأن نستنجد بثقافة الشاعر وفكره لفهم بعض الغموض الذي يلف هذا المنحى الفكري في شعره. لقد وضع أدونيس مدخلا على شكل وصية في بداية الديوان. أخذ النص من النفري.

”وقال لي اقعد في ثقب الإبرة ولا تبرحه، وإذا دخل الخيط في الإبرة فلا تمسكه، وإذا خرج فلا تمده، وافرح فإني لا أحب إلا الفرحان”. هذه إشارة يمكن أن تنير لنا السبيل، المسلكَ الذي يقودنا نحو بعض من النتف الضوئية. في إشارته إلى نص النفري يفصح أدونيس عن السلالة التي يتحدر منها.

******

في قَليلٍ جدا مما كتب في باب التصوف، أصاب أبو حامد الغزالي في بعض لوامعه. من ذلك كتابه مشكاة الأنوار والتي يعرض فيه لتجربته الروحية. يقول فيما يتعلق بالمعرفة بصفة عامة على أن العارف أو طالب المعرفة، عن غير طريق العقل والنظر، لا بد وأن يستعد لذلك. وهو في هذا الباب لا يقول شيئا لم يقله سابقوه لكنه قدمه قي قالب تربوي. يعتبر الغزالي أنّ للقلب بابين، بابا مفتوحا على الدنيا وشهواتها وبابا مفتوحا على الملأ الأعلى وأسراره. وأسرار الكون، عندما لم يكن، ولما كان، كلها مسطورة في اللوح المحفوظ. وقد يصيب القلب الصدأ من كثرة انغماسها في شهوات الدنيا فتُحْجَبُ عنه الأسرار. لذا يقترح على طالب المعرفة أن يجلو قلبه بالصبر والذكر. اللوح المحفوظ محجوب بستائر لا تنزاح إلا عند هبوب الريح القدس. فإذا كان القلب مجلوّاً بما فيه الكفاية وكان صاحبه متيقظا بفعل الذكر والصبر ففي تلك البرهة التي تتحرك فيها الستارة ينطبع في القلب بعضٌ من الأسرار.

أدونيس لا يجلو قلبه بالذكر ولا بالصبر وإنما يوقظ الماء والمرايا، ويجلو مثلها، صفحة الرؤى، وينام.

******

صفحة الرؤى هاته هي التي هيأها الشاعر قبل أن ينام. لكن كيف يتم الجَلْوُ إذا لم يكن بالذكر كما عند الغزالي؟ مرجعية الغزالي الدينية تجعله داخل الزمن الدائري. الغزالي يرى مستقبله في ماضيه؟ يتقدم نحو الماضي كالفكر العربي في جزء كبير من قديمه وحديثه. الغزالي يأتي من الماضي ويعود إليه في حركة دائرية في عالم مغلق. أدونيس يأتي من المستقبل ليعود إليه. أدونيس يعيش في عالم مفتوح يعرف حاضره يحلم بمستقبله ولا يعرف للماضي بداية كما لا يعرف للمستقبل نهاية. لكن من أين يستمد معرفته وكيف يجلو صفحة الرؤى؟

الحجب التي يزيحها أدونيس تبدأ من الثقافة. من يقرأ كتاب الثابت والمتحول يفهم إلى أي حد تخلص أدونيس من عقدة الثقافة العربية العالمة. وضع مسافة بينه وبينها. صار ينظر إليها على أنها آثارٌ كانت. وهذا النوع من المعرفة جعل الشاعر يخلق داخله نوعا من الفراغ والتحرر من الإحالة. هذا هو الحجاب الأول. أما الحجاب الثاني الذي نزعه عن صفحة الرؤى وهو يغوص في أعماقه نحوها فهو حجاب العقيدة. من يتابع الشاعر وهو يتحدث عن العقائد بوجه عام وعقائد العرب بوجه خاص يدرك مدى اتساع أفق الشاعر وسَكَنِهِ خارج دائرة العقائد والتقاليد. أما الحجاب الثالث فهو اللغة نفسها. أن تدفع بلغتك إلى الصمت. والصمت ليس الامتناع عن الكلام، بل انتهاء إمكانية الكلام. عندها يجد الشاعر، والمبدع على السواء، نَفْسَهُ أمام نَفْسِهِ، أمام المرآة العميقة أو أمام العين الخطرة التي إن هو انغمس فيها أصابه الجنون. أو كما يقول ابن عربي عن أولئك الواصلين الذين صعدوا فوق الكثيب الأبيض واستغرقتهم المشاهدة فلم يعودوا. وهنا يشير إلى الحلاج. لكن الذين يعودون يلتزمون الصمت ولا يبوحون إلا بِنُتَفٍ أو إشاراتِ نورانيةٍ قد يصعب فك ألغازها. إنه يؤسس للغة جديدة. لغة غريبة عن القاموس الثابت المشدود إلى الزمن والجغرافيا. هذا الحجاب قد يكون الأخير وهو الذي يصل فيه الإنسان إلى أصله العاري حيث تتساوى الإبداعات ولا تختلف إلا في طرق ووسائل التعبير عنها. وكلما غاص الإنسان في أعماقه كلما اقترب من اللغة الكونية.

******

بهذا المعنى يكون شعر أدونيس موجها للعالم وليس إلى قبيلة لغوية، أو حضارية، أو إثنية، أو عقدية بعينها. إنه يقول للعالم شعرا. إنه لا يغادر تلك المغارة التي يغوص فيها إلا عندما يحس أن العالم ينهار. وكأنه يتحمل مسؤولية العالم لذا قلت من قبل إنه يبدو وكأنه يعاتب الآلهة. ألهذا سَمَّى علي أحمد سعيد إسبر نفسه أدونيس؟ هل ليتحمل عبء إعادة التوازن إلى العالم كلما رأى أنه ذاهب إلى الانهيار؟

ولأن هذا العالم قفر، أو هكذا يبدو للشاعر، فإن المرآة وسيلة من وسائل إعادة إعماره. المرآة تُعَدِّدُ الصور وتغنيها؛ وليست كل صورة شبيهة الأخرى.

المرآة المعنية في شعر أدونيس هي المرآة الداخلية الكامنة في أعماق الشاعر والتي يحميها ويدافع عنها بكل ما أوتي حتى لا تنكسر. مرآة أدونيس تقول الحقيقة وتفصح عنها، بل تقدمها على شكل صورة حتى ولو كانت الصورة هاربة أبدا، وهكذا هي داخل وجدان الشاعر. في مرآته يرى المستقبل ويسكن فيه. لذا عندما يعود، يعود إلينا من المستقبل، بجواب عن حاضرنا.

الذي ينظر إلى وجهه في المرآة ينظر إلى حاضره ويحاول أن يَنْفذَ من الصفحة المجلوة بعناية إلى المستقبل. التحديق بالعينين والنظر عميقا في عيني الآخر قد يعني الاهتمام وقد يعني الارتباط والحب، ولكنه قد يعني أيضا العيش في اللحظة أو الزمن نفسه.

******

في سنة 1864 رسم إدوارد مانيه، وهو لا يزال رومانسيا، لوحة أسماها المسيح والملائكة. أزعجت هذه اللوحة عدداً كبيرا من متابعي الفنان، ومن القساوسة والسياسيين ونقاد الفن. لم يكن هناك شيء جديد داخل هذه اللوحة. فموضوع المسيح والملائكة شغل الرسم والنحت لمدة زمنية طويلة. لكن الجديد في لوحة مانيه هو أن المسيح، والذي كان على فراش الموت، كان ينظر إلى الجمهور (المحيط به أو زوار المعارض) بعينين مفتوحتين، خلافا لما كان عليه الأمر في لوحات تاريخ الفن. شخوص اللوحات لم تكن تحدق مباشرة في الناس كل الشخوص توجه نظرها بشكل مائل بحيث تتجنب النظر في عيون المتلقين. ولم تكن هذه أولى أعمال مانيه التي حرص فيها على أن تكون العيون تحدق مباشرة في الناس. ففي سنة 1863 كان قد أنجز عمله المؤسس (غداء على العشب) والذي كان فيه الرجال كما النساء ينظرون مباشرة في أعين الناس.

كان لهذين العملين وقع المرآة على شعب باريس في أواسط القرن التاسع عشر. لم يكن النظر وحده موضع غضب الناس، بل شكل لباس الشخوص وهيئة جلوسهم، والنساء العاريات اللواتي ينظرن في عيون الناس دون أن يرف لهن جفن. كانوا شخوصا من ذلك الزمن (زمن الفنان)، أي أن كل زائر للمعرض كان يمكن أن يتعرف على نفسه أو صديقه أو أخته في اللوحة. لم تكن هذه المشاهد غريبة عن الناس، بل كانت المتاحف تعج بلوحات من هذا الصنف، لكن مواضيعها كانت كلها تنتمي للتاريخ. لقد أزعج إدوارد ماني معاصريه لأنه صَوَّرَ عصره وناسَ عَصْرِهِ. كانت العيون كالمرايا، بل هي المرايا، تقول للفرنسيين نحن هكذا ولسنا شخوصا تاريخية.

حاول إيميل زولا (Émile Zola) جاهدا أن يبرّئ ذمة صديقه من خلال مقال شهير حاول فيه أن يوجه نظر الجمهور نحو التقنيات وليس المحتوى الثوري الذي تضمنه خطاب اللوحة قائلا: “ما تجب مشاهدته ليس الغداء على العشب وإنما المشهد كاملا في صرامته ورقته، مشاهدة لقطاته العريضة والقوية، مشاهدة عمق اللوحة الرهيف…”، لكنه لم يفلح. رُفِضَ العمل ولم يُقْبَلْ حتى في معرض المرفوضين سنة 1863 بباريس.

******

سؤال المرآة هو سؤال من نحن؟ ”سأريك وجهك في المرآة”، تقول عبارة دارجة مغربية نابعة من عمق حكمة الشعب. ومعناها أنني سوف أقول لك حقيقتك. المرآة تقول الحقيقة. عكس الأخلاق والفلسفة الأفلاطونية يقترح أدونيس مرآة الحقيقة. وفي مرآة الحقيقة تتشابك عناصر متناثرة من العالم، سوف يعمد الشاعر إلى إعادة ترتيبها كما يفعل الفنان المعاصر حينما يستعيد عناصر منسية ويؤسس منها عملا (عالما) فنيا. هذه العناصر قد توجد في كل قصيدة من قصائد أدونيس، لكن تَلزَمُنا عَمَليَّةُ حفرٍ مضنِية للقبض على قبسها المختبئ بين كلماتها الصمدية؛ كما في هذه القصيدة.

”في حقول الكآبة، في العشب أرسم أيامي الحجريةْ

كاسرا صفحة المرايا

بين شمس الظهيرة والماء في البركة الآدميةْ.

سنواتي تهاجرُ كالجوع تنهار في غابة الحنايا

سنواتٌ…

رأيت مناقيرها تتشابك، تنهار في غابة الحنايا

بين أعشابها الأبديةْ.”

من ديوان كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار والليل، دار الآداب، بيروت، 1988.

بياتشيزا، إيطاليا، شتاء وربيع 2023